| 点数評価 | 85点 |

| プレイ状況 | ノーマルでクリア 実績:330/1250 |

| プレイ時間 | 約11時間 |

| 発売日 | 2020年3月11日 |

| 対応機種 | Switch/Steam Xbox (Gamepass) |

| プレイ機種 | Xbox Series X |

| 開発元 | Moon Studios |

| 発売元 | Microsoft Studios |

| ジャンル | プラットフォーム アクション ゲーム ジャンルの考え方 |

神ゲーの続編は評価が難しい。アスレチック主体の前作から、戦闘主体に大きく路線変更した本作は、前作に続いて神ゲーには違いない。しかし、個人的には、前作のリスポーンポイントを自分で設置して、高難易度ステージに繰り返し挑むスタイルが気に入っていたため、神ゲーには分類するが点数評価を下げるという結果になった。1作目と2作目で、プレイする順番が逆だった場合は点数が入れ替わっていたと思われる。完成形に達したゲームは、敢えて続編を出さないという選択肢もありかもしれない。

Ori and the Will of the Wisps(オリとウィスプの意思)は、Ori and the Blind Forest (オリとくらやみの森)から5年後に発売された続編だが、筆者はOri and the Blind Forestをクリア後に、間髪入れずにOri and the Will of the Wispsをプレイしている。ゲームの評価とは往々にして、プレイしたタイミングで変化する物なので、2作連続プレイした状態のレビューであるということに注意してもらいたい。

また、当記事は、主に前作からの変更点に焦点を当てたレビューになっている。前作のレビューとセットで読んでもらいたい。

戦闘シーンをメインに据えた大きな路線変更

Ori and the Will of the Wispsは、Oriシリーズの2作目だが、前作Ori and the Blind Forestから大きく路線変更されている。

まず、グラフィックは2Dから3D描画に変更されたものの、違和感無く更に磨きの掛かった美麗な世界に仕上がっている。美し過ぎる世界を、主人公オリがすばしっこく駆け抜けていき、数々の危険なギミックを乗り越えていくプレイフィールに変わりは無く、前作同様に満足度の高いアクションゲームに仕上がっている。

しかし、戦闘シーンにおいては、前作で主たる攻撃手段であった遠距離誘導型の“精霊の炎”は廃され、“精霊の刃”という斬撃の近接攻撃が追加されている。また、ハンマーのような重い一撃を放つ“精霊の大打撃”、遠距離攻撃以外にもスイッチの作動に使える“精霊の弓”など、遠近共に複数種類の攻撃手段が追加されることになった。それに伴い、ゲームとしても敵を避けて進むよりも、積極的に倒すスタイルに変更されている。

また、オファーというNPCに探索の途中で手に入れた金を支払うことで、新しい攻撃スキルの入手や強化も可能になっている。敵の自動攻撃する“哨塔”,ブーメランのように帰り道でもダメージを与える“精霊の星”,オリの周囲をまとめて攻撃する“火炎”など種類も豊富だ。

勿論、前作同様に多くのザコ敵は無視したり、スキルの打撃で吹き飛ばして戦闘は回避できるのだが、戦闘シーンに重きが置かれているため、回避不可能な強制戦闘が増えている。

また、前作ではボス戦は存在せずに、各主要エリアの最奥にはボスギミックとでも呼ぶべきスピードランと障害物回避を組み合わせた、高難易度のステージが用意されていた。一方で今作では、ボスモンスターが用意されており、一般的なアクションゲームのようにボスを撃破することでステージクリアとなる。

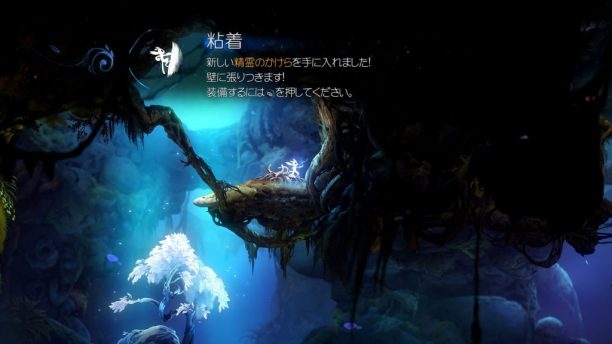

また、今作からは“精霊のかけら”という、オリを強化するアクセサリー的な装備品が追加されている。フィールドに隠されている精霊のかけらを集めることで、被ダメージ軽減や攻撃力アップのようなステータスを強化を出来たり、3段ジャンプや壁張り付きなどアクションをサポートする能力を身に付けることが出来る。また、精霊のかけらを装備するためのスロットも、フィールドの探索を進めることで拡張可能だ。

前作Ori and the Blind Forest は、スピードランと障害物回避に特化した潔い作りだった。しかし、今作Ori and the Will of the Wispsは、多数の戦闘シーンが追加された以外にも、強化の為に探索を繰り返して金を稼いだり、アイテムを手に入れることで主人公オリを強化する要素が追加されたので、一般的な探索型アクションゲームに近づいた印象を受ける。

良い言い方をすればボリュームアップだが、悪い言い方をすれば独自性の消失に近い。

この“Oriの一般化”という変化をどう捉えるかで、このゲームの評価は大きく変わってくるだろう。無心で駆け抜ける前作が気に入っていた人にとっては、追加された戦闘に関する多数の要素は蛇足に感じるかもしれない。一方で、前作のレビューの最後にも書いたように、世界観は気に入っているものの、戦闘に期待していた人には待望の追加要素であるとも言える。

筆者の場合は前者である。何故なら、パズルや精密動作を集中して連続で遊べるという、他のゲームと差別化された点を評価していたからだ。最も、前作よりも先に今作をプレイしたのであれば、“戦闘も高難易度ギミックも楽しめる名作アクション”と評していた可能性が高い。冒頭にも記載した通り、この手の評価はタイミングが重要となるのだ。

ちなみに、戦闘シーンが多数追加されたからと言って、ギミックシーンが減っている訳では無い。フィールドは前作よりも広がっているので寧ろ増えている。ギミックシーンが増えたうえで、戦闘シーンも追加されているので、捉え方はともかくゲームのボリュームとしては申し分ないことは間違いない。

音楽とアクションが見事に調和したボスギミックシーンは、前作から大きな変化は無いように見える。しかし、緊迫したシーンにマッチした力強いオーケストラをBGMに、連続アクションをこなしていくと、前作同様に鳥肌が立って来るレベルの満足度の高い仕上がりだ。

前作よりも難易度は全体的に下がっている。

前作Ori and the Blind Forest では、緩い縛りはあるものの自由にリスポーンポイントを設置することが出来た。しかし、今作からはそのシステムは廃止され、特定のポイントで自動セーブされる。リスポーンポイントの設置機能が廃されたためか、前作同様に難易度ノーマルで遊んだところ、全体的に難易度は低くなっているように感じた。

前作であれば当たれば即死しそうなギミックも、ダメージが抑えられているため複数回耐えることが多く、身構えた割にはあっけなく突破できるシーンが度々あった。また、直前にプレイした前作の経験が活きているためか、仕様が変わったためか、正直な所は不明だが安全地帯の見極めも容易になっているように感じた。

ボスギミックは項目1に書いた通り満足度は高いが、難易度の低下が特に顕著だ。次の動画は2分ほど逃げ続けるシーンだが、途中で何回もミスをしているがクリア出来ている。前作であれば、このようなミスをすれば間違いなくリトライすることになっただろう。ただし、簡単になったとはいえ、次から次への使うべきアクションを瞬時に判断する楽しさは本物だ。何度もリトライするチャレンジングな内容から、程よいストレスが逆に気持ちいい手頃なアクションになったと好意的に捉えるべきなのかもしれない。

ただし、簡単になったとはいえ、それはあくまで前作を知っている前提の話である。今作は特にスキルを得なくても最初から壁蹴りを利用でき、最序盤で2段ジャンプや壁貼り付きの能力を手に入れることが出来る。前作で使えたスキルの再入手が早いため、序盤からアクションの幅は広い。今作でOriに初めて触れた人や前作の事をすっかり忘れた人にとっては、序盤から選択肢が多いので逆に難しく感じるかもしれない。

ちなみに、前作のクリア実績の取得率は約17%だ。クリアまで7時間程のボリュームの割にクリア実績取得率が低い。もしかすると、クリア出来ないという声が多く、今回はノーマルの難易度を意図的に抑えたのかもしれない。もっとも、今作のクリア実績は約15%であり、難易度が下がったところでクリア率に大きな変化は見られない。(クリアまで約11時間とボリュームが増えたので、若干のポイント低下は妥当か)

今回から追加された戦闘シーンに関しても、難易度ノーマルであれば苦戦することは無く、ラスボスを含めて殆どを初見でクリアできた。ボス戦でも敵の弾を反射する“打撃”や、“グラップル”で安全地帯に逃げるなど、スキルを応用できる場面が多数存在するが、アクションゲームが得意であれば、直感で避けながら“精霊の刃”で近接戦闘を繰り返すだけでクリア出来るだろう。このように、ボス戦闘で余り工夫を要しないことも、大分類としては神ゲーとしつつも点数評価を下げた一因である。

従って、アクションゲームが得意な人であれば、最初から難易度ハードで遊んだ方が良いだろう。(レビューの観点から、筆者は基本的にノーマルで遊ぶことにしているが)

大分類では神ゲーだが、詳細点数の付け方が難しい

戦闘シーンの追加や難易度の低下以外にも、今作ではNPCが大量に設置されたという変化点がある。メインクエストとは別に、NPC達から受注できるサブクエストも複数用意されている。相変わらず尋常ではない美しさの背景を楽しみながら、雪山から湿地帯まで様々なロケーションを、サブクエストの消化を兼ねて観光して廻るのも楽しい。前作の評価で良く見られる、“もっと冒険したかった”という声に答える形で、探索型アクションゲームとして正当進化したことは間違いない。

純粋にパワーアップしたOri and the Will of the Wispsだが、筆者は前作の100点に対して、今作は85点を付けている。筆者的には、スピードランと回避ギミックをメインに据えて、腹八分目程度で余韻を残しつつクリア出来る前作の潔さが気に入っていたためだ。探索型アクションゲームは市場に無数に存在するため、引き算の美学とでも言うべきか、Oriには戦闘シーンを捨てた独自路線を進んで欲しかった。

売り上げを伸ばすためには一般化は仕方ないのかもしれないが残念。

最もこれは好みの問題であり、Ori and the Will of the Wispsがプレイ必須の神ゲーであることには違いない。ストーリーに関してはネタバレになるので深くは触れないが、そちらは前作の温かみがあるような内容から、悲しみや運命と言ったやや暗い内容に方向転換されている。

なお、Oriは1作目、2作目共にゲームパス対応なので、どちらも序盤をプレイしてみて自分に合う方だけ遊んでみるのも良いかもしれない。ストーリー的には繋がっているので、前作から遊ぶ方が感情移入はしやすいはずだが、本作からプレイしても十分に楽しむことは出来る。

【追記】2022年3月24日パッケージ版発売

Ori and the Will of the Wispsは、既に海外ではパッケージ版が発売されていたが、日本でもようやく発売されるようだ。

ただし、1作目のOri and the Blind Forestはパッケージ化されず、2作目のOri and the Will of the Wispsのみのリリースとなる。1作目と2作目は話が繋がっており、1作目は基本逃げだったOriが、2作目では成長して武闘派になるからこそ感慨深い訳だが、1作目をパッケージ化しないという判断には首を傾げる。可能な限り1作目から遊んでもらいたい。

ちなみに、海外では2021年10月12日に、Ori – The Collectionという、1作目と2作目がセットになったパッケージ版が発売されている。しかも、日本語が収録されているので、パッケージが英語であることに拘らなければ、そちらを買った方が良さそうだ。デジタルサントラも2作品分が付いている。

【Backpack Battles】レビュー: 10秒の戦闘と1分の整理整頓を繰り返し続ける、デッキ構築型ローグライク系オートバトル

【Backpack Battles】攻略: 各クラスで効果的なビルド方針を、サブクラス毎に紹介

【3ヶ月無料】Amazon Music Unlimited で、メジャー,インディーを問わずゲーム音楽を堪能しよう!オススメのゲームサントラを紹介!

【2024年版】長期休暇中の社会人ゲーマーにオススメの10作品を厳選して紹介!【第2弾】

【ファイナルファンタジーVII リバース】レビュー: ミニゲームと狂人によるギャグ展開の波状攻撃の狭間でシリアスを楽しむARPG

【Nintendo Switch】既に高騰している入手困難なプレミアソフト及び、高騰の傾向が見られるソフトを一覧で紹介【2024年版】

【2024年4月版】PlayStation Plus ゲームカタログ及びクラシックスカタログで遊ぶことが出来るオススメのゲーム一覧

【2024年4月版】Xbox Game Passで遊ぶことが出来るオススメのゲーム一覧

【2024年4月版】PlayStation Plus ゲームカタログ及びフリープレイの最新情報及び、今後の配信スケジュールまとめ

【2024年4月版】Xbox Game Passの最新情報の紹介及び、今後の配信スケジュールまとめ