| 点数評価 | 90点 |

| クリア時間 | 約3時間(初回クリア) |

| プレイ状況 | サイレントで心臓撃破 |

| プレイ時間 | 約13時間(心臓撃破) |

| 発売日 | 2019年6月6日 |

| 対応機種 | Switch/PS4/Steam Xbox (Gamepass) |

| プレイ機種 | Switch |

| 開発元 | Mega Crit Games |

| 発売元 | Mega Crit Games |

| ジャンル | デッキ構築×ローグライクカードゲーム ジャンルの考え方 |

| ネタバレ | なし |

カードゲームをローグライクにすると聴くと、疑問に思う人が多いだろう。カードゲームの核となるデッキビルドがランダムになり、敵に負けるとデッキがスターターに戻る。カードゲーム経験者ならこの仕様を聞くと、え?と驚くかもしれないが安心して欲しい、本作は神ゲーだ。カードゲーム初心者には厳しいかもしれないが、経験者であればデッキにランダム性が加わることの楽しさを是非とも経験して欲しい。既にSlaytheSpireのフォロワーも出現しており、ローグライク×カードゲームの融合は流行しそうである。その始祖である本作は是非経験しておきたい。

| 【総合評価】 | |

| 革新性 | |

| ユーザビリティ | |

| ビジュアル | |

| サウンド | |

| プレイ継続性 | |

| コストパフォーマンス |

Slay the Spire(スレイザスパイア)は、ローグライクとデッキビルド式のカードゲームをミックスした異色ジャンルのゲームである。主なゲームの内容は、ランダム要素の強いデッキ構築と、その構築したデッキを使ったターン制バトルでありシンプル。現れたモンスターに対して、構築したデッキからドローしたカードを、エナジー(MP,マナ,コストに相当)の範囲内で使用して撃破していく。

デッキ構築にローグライクの要素が加わると言われても、Slay the Spireの未経験者からすれば正直な所、ピンとこない可能性が高い。そのため、このレビュー記事では、そもそもローグライクカードゲームとは何をするゲームなのか?というところから解説する。

“敵”も“デッキ”も毎回変化するカードゲーム

ローグライクと言えば、“遊ぶたびに姿を変える”や、“失敗したら最初からやり直し(パーマデス)”という要素を幾つか持ったゲームジャンルの総称である。

Slay the Spireのプレイヤーは、とある塔を1Fから50Fまで登っていく(登ると言ってもスゴロクのマスを移動する)のだが、ローグライクなのでプレイする度に塔の構造、階層のボス、敵の配置、ショップ、HP回復ポイントなどが変化する。

ここまでは一般的な良くあるローグライク要素だが、それはカードゲームの核となるデッキにまで及ぶ。

一般的なカードゲームであれば、プレイ前にじっくりと手持ちのカードを吟味してデッキを構築することが大切なことは言うまでもない。しかし、Slay the Spireの場合、デッキは出発前に事前に構築するのではなく、各クラス(ジョブのようなもの)のスターターデッキを持った状態でスタートし、戦闘やイベントを通じて新しいカードをデッキに加えていくのだ。そして、途中で冒険に失敗すると全てのカードを失って、スターターデッキから再スタートとなる。

カードゲーマーからすれば、デッキがスターターに戻るという言葉はインパクト大!

塔は3層に分かれており、各層に配置された3体のボスを倒すことができればノーマルエンディングとなる。3つのクラスでクリア後に、プレイヤーに不利な特定の条件(強化された敵を撃破、宝を一個諦める、休憩ポイントを1か所諦める)を満たし、特殊な鍵を3個手に入れた状態で3層目のボスを倒すと、追加のボス2体と連戦となり真のエンディングに到達する。

戦闘の仕様を簡単に説明すると次の通りだ。戦闘はターン制であり、自分のターンには手持ちのエナジー(初期値は3)の範囲内で、カードに設定されたエナジー(基本は0~3)を消費してカードの効果を発揮できる。

敵が次に取る行動は全て予告されているので、それに合わせて最適なカードを選択する。次のスクリーンショットでは、敵の頭の上に14ダメージの攻撃が表示されているので、手札を消費してブロック値を14以上まで稼げればダメージを受けない。もちろん防御だけでは勝てないので、被ダメージを覚悟で攻撃する。または、バフ/デバフでダメージを軽減してから少ないエナジーでブロック値を稼ぎ、残りのエナジーで攻撃するなどの工夫が必要となる。

なお、Slay the SpireはHPの回復手段に乏しいため、如何にして被害を最小限に留めるかを、常々考える必要がある。

カードは毎ターン山札から5枚ドローされる。手札は使っても使わなくても全て捨て札へ移動されて、次のターンは新たに5枚ドローすることになる。ドロー出来るカードが山札から無くなった時点で、捨て札が山札に戻ってシャッフルされる。ただし、一部のカードは1回使うと“破棄”という状態になり山札に戻らない。特定のカードを使えば意図的に破棄する事も可能だ。

いわゆるデッキの圧縮が破棄に相当する。

プレイ開始時の当面の目標は、3層目のボスを倒すことである。各階層にはボスが3種類用意されており、どのボスが出て来るかは完全にランダムであり、各階層に到達するまではどのボスが出て来るか分からない。

ボスにはタイプがあり、攻撃力が自慢のパワータイプ、状態変化を多用してくる、長期戦または短期戦が得意だったりと、特徴はバラバラである。つまり、ランダムに登場するボスに対して、ランダムに選出されるカードをピックしてデッキを構築して対応する仕組みなのだ。

各層のスタート時点でまずはボスを確認し、そのボスに勝てるデッキになるようにカードをピックしていく。言葉にすれば単純な話だが、これが実に難しい。前層クリア時点のデッキから、どこをどのように修正すれば勝てるのかを考えて、デッキの方向転換を進めていくことが、Slay the Spire最大の醍醐味である。

ゲームに慣れない内は、階層のボスに到達するまでにデッキの調整が終わらず、中途半端に手を加えたデッキでボスに挑み惨敗するという事態が頻発するだろう。毎回のように状況が大きく変化するためデッキ構築あるいは調整が実に奥深く、まさに1000回遊べるカードゲームだ。

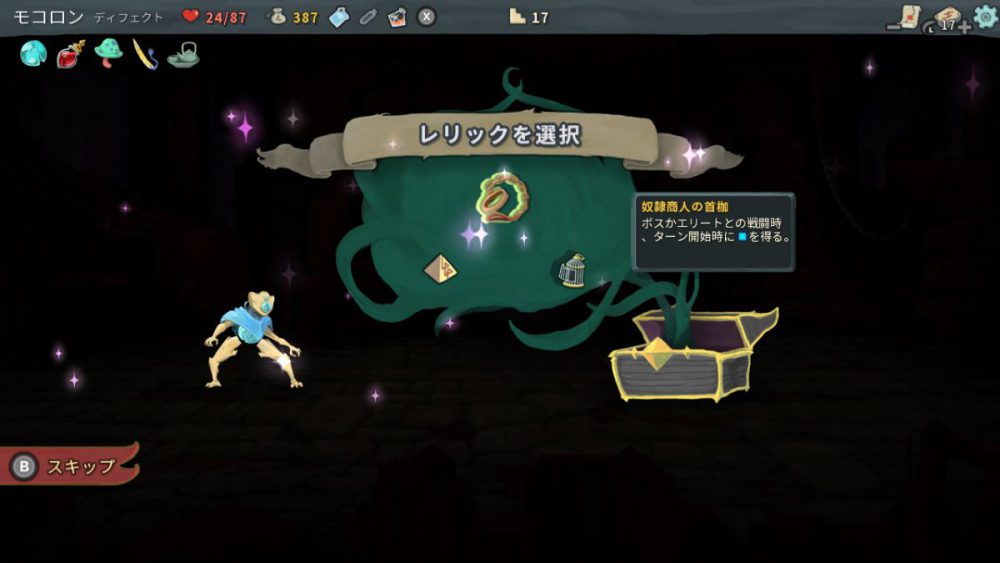

デッキに追加するカード以外にも、永続してバフ効果を発揮するレリックの選択や、休憩ポイントでHP回復するかカードを1枚強化するかの二択など、常に何らかの選択を迫られ続けるゲームだ。戦闘で得た金をショップで消費すれば、任意のカードやレリックを購入可能で、不要なカードの削除も出来るが金も潤沢ではないので悩ましい。

ランダム(デッキ)×ランダム(敵)=中毒性が高い

Slay the Spireをプレイしたての頃は、最初に考えたデッキ方針通りにカードピックが出来なかったらクリア不能で、運要素の強いゲームに感じるかもしれない。しかし、カードとレリックのシナジー効果を概ね把握できてくると、侵攻の途中で構築の方向転換が上手く出来るようになってくる。安定して3層のボスやラスボスまで到達できるようになると、楽しさが一段とアップする。

デッキの方向転換ができないのは、運が悪いのではなく概ね第1層におけるピックが悪い。

しかし、カードゲームなので、どうしても手札のランダム性に左右される部分は残る。もうこれは圧勝だろう感じていた時に手札事故が発生し、手札をシャッフルするポーションも手に入っておらず詰むということも稀に発生する。それはまさしくローグライクの妙であり、ラスボス戦でそういうシーンに出くわすと、風来のシレンのようなローグライクRPGの99Fで、開幕モンスターハウスを喰らって万策尽きた時のような気持にさせられるだろう。確固たる知識と実力に、運を少々スパイスとして加えたような、あのバランスである。

ただし、運の要素が絡むと言っても、その影響度は限定的であると認識してもらいたい。デッキ構築がイマイチでも、プレイングが良ければ突破できる場面は多い。プレイングもドロー運に左右されると思うかもしれないが、山札も捨て札も常に確認できるので、使いたいカードがドローされる確率から展開を何パターンか考えれば対応可能である。

一方で、プレイングが拙いうちでも、デッキ構築が良くドローも上手くいけばクリアできるかもしれないが、その確率は相当に低い。最終的にデッキは30枚前後、圧縮が上手くいっても25枚程度になるが、敵はデッキに無駄カードを混ぜてくる攻撃もしてくるので、何ターンも神ドローが続くことはまず無いのである。

ゲームオーバーになる度に、ピックの何が悪かったのか、プレイングの何処で間違ったのかを振り返り、幾度となくトライ&エラーを繰り返す楽しさを理解できるようになると最後、もうその頃にはSlay the Spireの虜である。振り返りを含めたトライ&エラーが楽しく、ランダムなデッキでランダムな敵に対応する作業は中毒性が高過ぎる。

ちなみに、Slay the Spireは1プレイ1時間程度と遊びやすい。デッキの構築によって多少は前後するが、ラスボスまでは速攻型で45分、遅延型でも1時間15分ぐらいだろう。この遊びやすさも中毒性を高める一つの要因である。遊びやすいので後1回後1回・・・と繰り返して遊び、気が付けば深夜である。

筆者はサイレントだけしかラスボス“堕落の心臓”を撃破していないが、これが後3クラス分も楽しめるのかと思うと心が躍る。勿論、同じクラスでも様々なデッキタイプが存在するので何回も遊べるし、難易度設定が1~20まで存在するので、高みを目指す場合は、同じクラスの同じタイプのデッキで何回も遊ぶことになるだろう。

なお、筆者が初めてクリアしたサイレントは、0エナジーで使えるナイフ、継続ダメージを与える毒、手札からカードを捨てる能力に長けたクラスだ。ナイフを強化できるレリックやカードが手に入ればナイフ構成、継戦能力が高くなれば毒構成が一般的。デッキの圧縮が進まなかったり、捨てる事にシナジーがあるレリックを手に入れた場合は、捨て構成などと遊び方に幅がある。

ちなみに、筆者の初クリアはナイフと毒の複合型だった。最初は毒構成を目指していたが、3層開始時点で蓄積した毒効果を2倍(強化で3倍)にするカードが手に入らず、3層のボスに長期戦が得意なタイプが現れたので、途中からナイフ構成に切り替えた。デッキの切り替えが上手くいき、ギリギリ階層のボスを突破できた時は大きな達成感を得ることが出来た。

全体的に難易度が高めで、カードゲーム初心者には厳しい

Slay the Spireの評価は、本当は★5の100点にしたかったのだが、★5は維持しつつも90点とした。減点した理由はカードゲーム初心者に対する導入の不親切さである。

Slay the Spireは大したチュートリアルも無く、最初は剣士タイプのアイアンクラッドから始まるので、殆どの初心者は勝利時のカードピックでは攻撃と防御の効果が高い物を次々に選んでいくだろう。その結果、デッキが膨大になりキーカードが肝心な時に引けず、“敵も手札もランダムの運ゲーじゃねえか!”と憤りを感じて途中で諦める可能性が高い。

カードゲーム初心者が説明無しで、デッキの圧縮(ショップで金を払って削除)、カードの廃棄(その戦闘中、手札から消滅させる)、山札を掘りきるための意図的な手札捨てなど、攻撃と防御以外の大切さに自力で気が付くのはなかなか大変である。

特にラスボスに挑む場合は、ラスボス用のコンボカードを序盤から意識して集めつつ、2層や3層のボスにもギリギリ勝てる最低限のカードも確保する必要がある。それはカードゲーム経験者でも難易度が高いので、カードゲーム初心者のクリア率は極めて低いと思われる。

また、クラスによって全く戦法が異なるのだが、特にカードやレリック間のシナジーの説明は用意されていない。クラス毎に基本的なコンボのチュートリアルも欲しかったところだ。

このように、Slay the Spireは初心者には厳しいが、カードゲーム経験者なら無限に遊んでいられるゲームであることは間違いない。カードゲームに興味があれば、ローグライク×カードゲームの奇跡の融合を是非経験してもらいたい。

ちなみに、Slay the Spireにロックマンエグゼを混ぜてアクション寄りにした、One Step From Eden(ワンステップフロムエデン)というゲームも存在する。こちらはアクションゲームが得意なら、カードゲーム初心者でもクリア可能だ。興味があればレビューがあるので参考にしてもらいたい。

また、Slay the Spireを超えた・超えていないが議論される、Vault of the Voidというデッキ構築型のローグライクも存在する。Slay the Spireにハマったのであれば、無数に産み出され続けるフォロワー的な作品に手を出すのも良いだろう。

【Backpack Battles】レビュー: 10秒の戦闘と1分の整理整頓を繰り返し続ける、デッキ構築型ローグライク系オートバトル

【Backpack Battles】攻略: 各クラスで効果的なビルド方針を、サブクラス毎に紹介

【3ヶ月無料】Amazon Music Unlimited で、メジャー,インディーを問わずゲーム音楽を堪能しよう!オススメのゲームサントラを紹介!

【2024年版】長期休暇中の社会人ゲーマーにオススメの10作品を厳選して紹介!【第2弾】

【ファイナルファンタジーVII リバース】レビュー: ミニゲームと狂人によるギャグ展開の波状攻撃の狭間でシリアスを楽しむARPG

【Nintendo Switch】既に高騰している入手困難なプレミアソフト及び、高騰の傾向が見られるソフトを一覧で紹介【2024年版】

【2024年4月版】PlayStation Plus ゲームカタログ及びクラシックスカタログで遊ぶことが出来るオススメのゲーム一覧

【2024年4月版】Xbox Game Passで遊ぶことが出来るオススメのゲーム一覧

【2024年4月版】PlayStation Plus ゲームカタログ及びフリープレイの最新情報及び、今後の配信スケジュールまとめ

【2024年4月版】Xbox Game Passの最新情報の紹介及び、今後の配信スケジュールまとめ